随着大国博弈与科技竞争日趋激烈,金刚石已与稀土材料一同被纳入出口管制范畴。相较于往年,管制范围从六面顶压机、微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)设备,进一步扩大至微纳粉末、微米单晶、线锯、砂轮及直流电弧等离子体喷射化学气相沉积(DCPCVD)设备等细分领域,其影响已渗透至精密抛光、半导体芯片、量子技术、光伏、军工及航空航天航海等极端制造领域。在可预见的未来,金刚石相关技术尤其是特殊场景下的工业化应用,必将成为大国竞争的核心焦点。

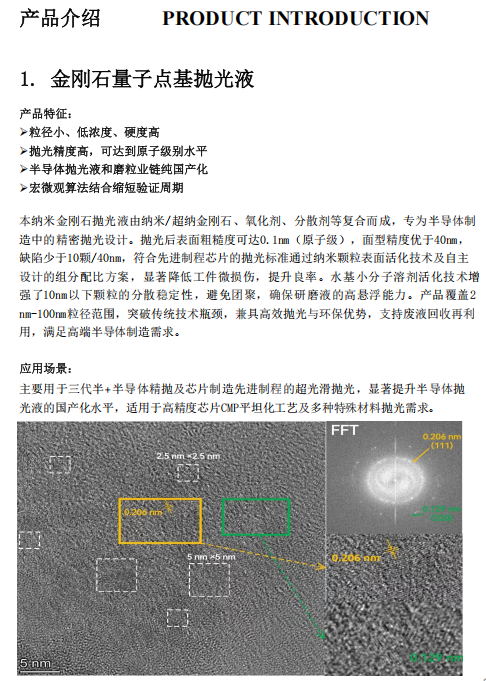

超纳金刚石是尺寸介于2-10nm的多功能碳材料,因超小尺寸效应展现出显著的量子特性,被视为纳米材料领域的下一代核心发展方向,目前全球范围内仍以技术研发为主。国内超纳金刚石相关研究由燕山大学田永君院士团队(孪晶金刚石)、吉林大学刘冰冰教授团队(非晶sp3金刚石、次晶态金刚石、六方金刚石)、北京高压科学研究中心毛河光院士团队(高压舱、六方金刚石)领衔推进;国际上,元素六聚焦超细金刚石半导体抛光技术,而苏州极钻纳米则已实现超纳金刚石抛光液、金刚石量子点基抛光液、超纳金刚石石墨复合抛光液及超纳金刚石铁基磁流变液等产品的技术突破。

超纳金刚石介绍

创业初心:从产业痛点到自主攻坚

极钻纳米创始人刘添彪的创业历程,源于对半导体行业"卡脖子"难题的深刻洞察。在半导体企业一线从事研发与项目推进期间,他敏锐察觉到国内半导体材料产业在技术层面与美日等国存在较大差距,行业制度也存在诸多亟待完善之处。怀揣爱国抱负却深感无力施展的他,转而寻求海外深造机会——进入新加坡南洋理工大学物理学院开展单光子相关研究,原本计划学习国外的先进技术报效祖国。然而国际形势风云再起,在他看来,攻读博士更多是个人学术素养的提升,而推动超纳金刚石产业化对国家与民族发展具有更长远的战略价值,这一认知让他彻夜难眠,最终下定决心调整方向。

创始人刘添彪先生纳博会报告

在上海工作期间,刘添彪始终围绕半导体国产化突破进行深度思考:如何在"卡脖子"技术弯道超车中发挥价值、如何借鉴经验绕开专利壁垒构建自有技术路线、如何实现2nm导电碳分子的宏量制备、如何攻克深紫外至极紫外掩膜版抛光难题等。从压电式MEMS项目、MCU芯片国产化项目到医疗MEMS2nm导电碳分子研究,从二维导电MOF热电超导材料到石英玻璃、半导体靶材、飞秒抛光、离子束抛光、掩膜新材料及光刻胶的国产化探索,他的研究足迹横跨多个关键材料领域。

技术探索过程中,刘添彪经历过诸多突破时刻——从初期开展二氧化硅氧化铈工艺验证,到向行业前辈请教sp³杂化碳量子点抛光的可行性,再到发现日本龙头企业采用"HAMAI抛光设备+FIJIMI抛光液"与"Lapmaster抛光设备+纳米金刚石抛光液"的前后道工艺组合路线时的兴奋,也遭遇过不少挫折。在领导、师长、同事及挚友的支持与启发下,他带领团队完成了从超高速离心法分离纳米金刚石到纳米前驱体高温高压自限域生长法的技术迭代,愈发坚定了超纳金刚石技术解决产业痛点的信念,同时明确了"卷技术不卷价格"的核心原则。

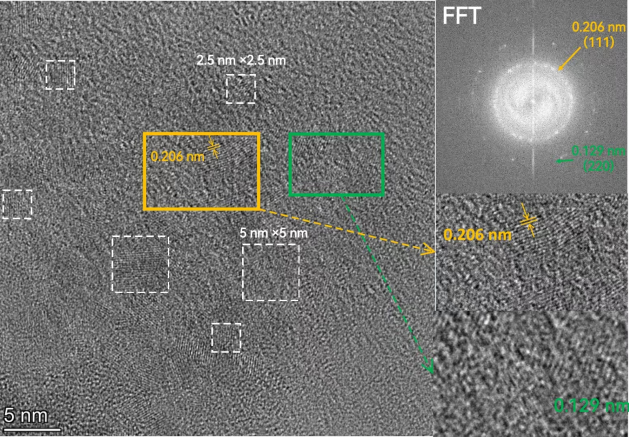

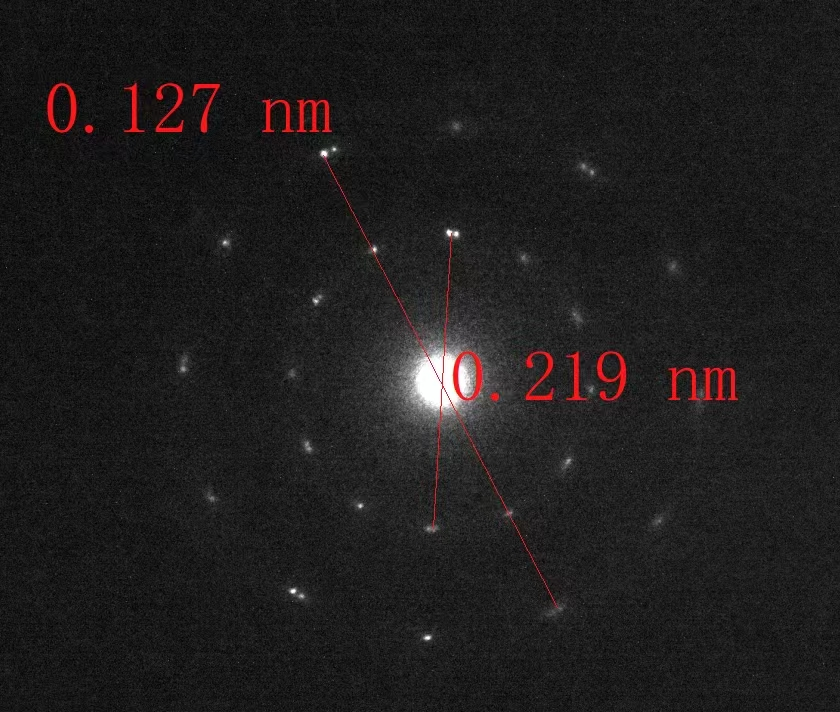

超纳立方金刚石TEM透射电镜和电子衍射

2024年4月15日,刘添彪从新加坡回国,注册成立苏州极钻纳米有限责任公司,怀揣"让中国半导体拥有自主可控的超纳金刚石核心技术"的使命,聚焦硬科技深耕产业链,开启国产化替代攻坚。创业之路充满挑战,困难远超预期,在坚持中突破,成功合成了超纳立方金刚石、超纳六方金刚石、超纳六方孪晶金刚石。单次大压机五分钟产量可达30克拉超纳金刚石量产水平,同时粒径可以达到1.8nm物理极限最小的钻石,粒径可控均一,表面修饰均一,区别于传统的超硬结构材料,更适合于超硬功能材料应用。

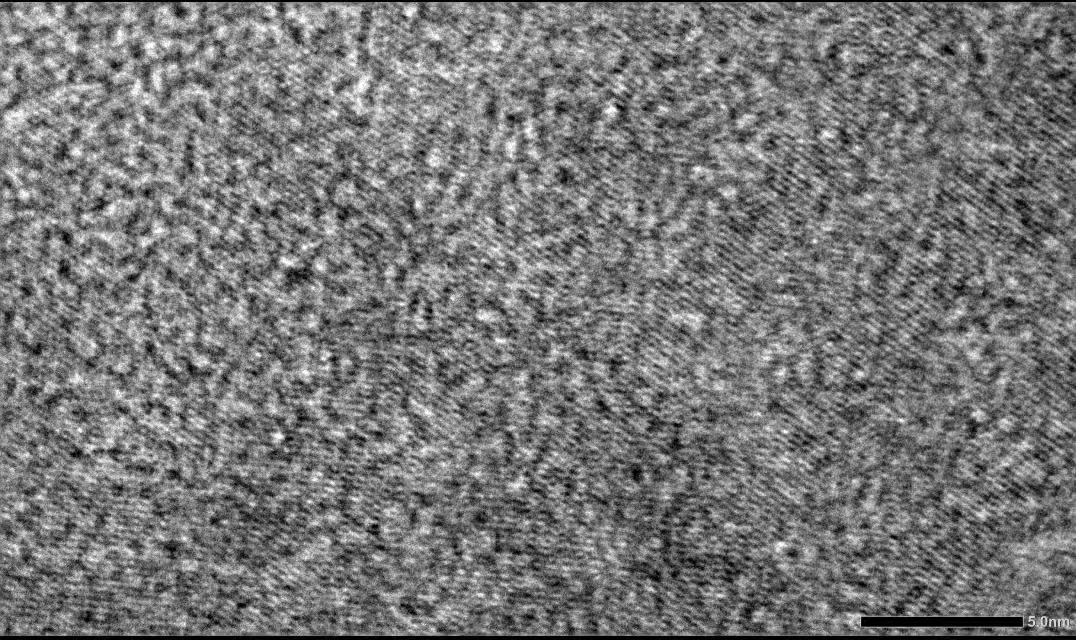

超纳六方金刚石透射电镜和电子衍射

"泛舟沧海,立马昆仑,什么时候困难没有了也就机会没有了。"刘添彪常以这样的信念激励团队,极钻纳米也将循着从弱小走向强大的路径迈向成功。

技术攻坚:超纳金刚石的“精度革命”

极钻纳米的技术竞争力,在于突破超纳金刚石制备的“尺寸极限”与“工艺稳定”双重难题,形成“产品矩阵+客户验证”的双重壁垒。围绕超纳金刚石材料的制备与应用,团队在三大方向实现关键突破:

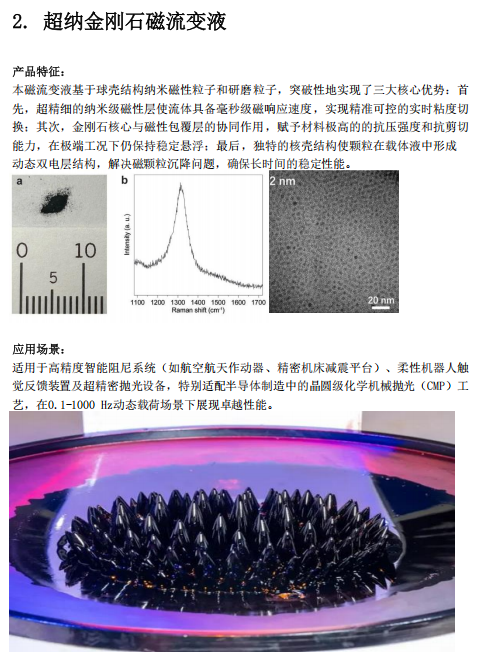

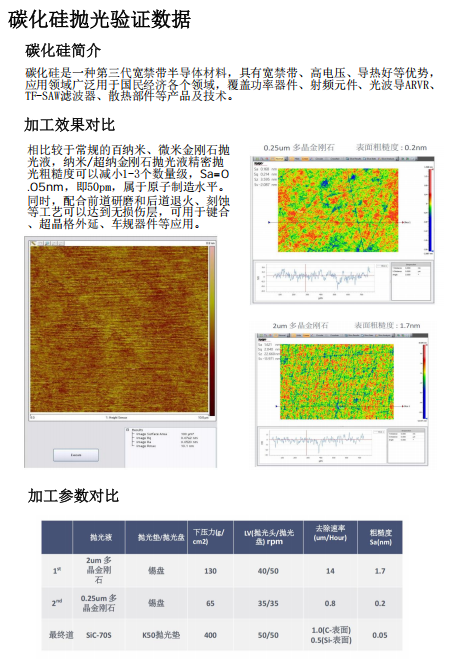

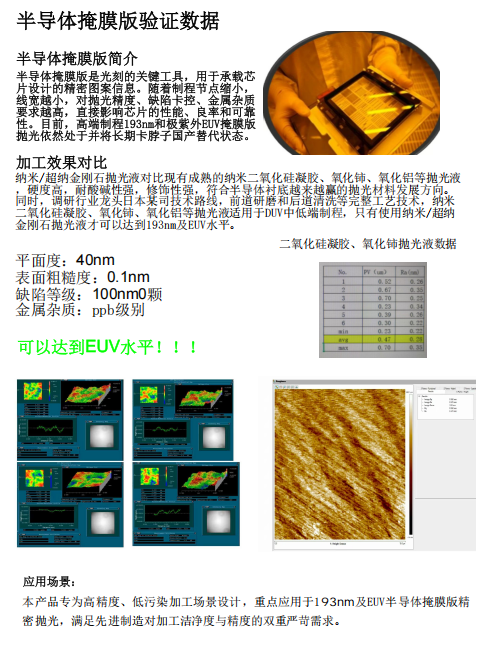

在核心制备技术上,极钻纳米摒弃传统爆轰法、破碎法的弊端,创新采用“纳米前驱体自限域高温高压一步法”控制尺寸均匀难题。通过引入生物分子自组装技术改良生长工艺,结合机器学习算法优化参数,实现超纳金刚石的宏量制备和功能化应用。其中极紫外掩膜版基板抛光精度可以达到日本头部水平,粗糙度小于0.1nm(原子级),面型精度优于40nm,缺陷控制在大于40nm的颗粒0颗。碳化硅粗糙度可以达到0.05nm,相比较于微米和百纳米金刚石可以提高1-3个数量级,达到亚原子水平。金刚石衬底粗糙度可以达到0.1nm,金刚石异性件粗糙度可以达到0.2微米,相比传统工艺实现一个数量级的提高。

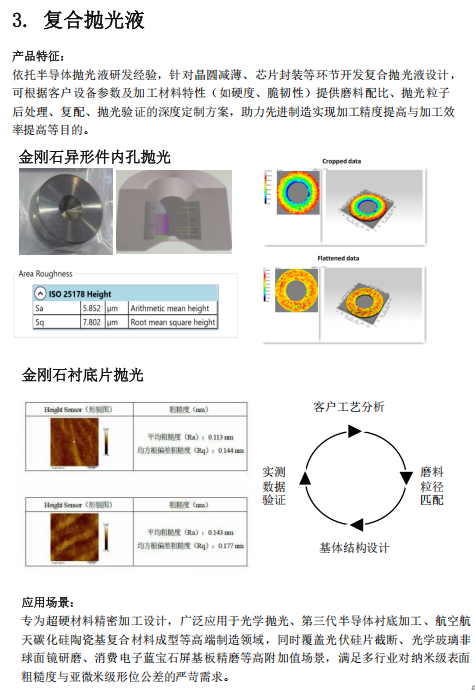

在产品矩阵构建上,团队以超纳金刚石抛光液为核心,延伸出半导体与车规双轮驱动的产品体系:磁流变液可提升汽车智能悬架阻尼控制精度,液氮冷却型金刚石刀具优化机加工效率,光罩保护膜适配EUV先进制程,形成覆盖“半导体精密加工—汽车电子—量子计算”的多场景解决方案。

在研发与生产闭环上,计划建设现代化工厂与2500平米无尘生产车间,从百级到十级到一级,重点用于极紫外材料的制备和验证。设立具备高精度检测能力的研发中心,结合宏微观算法模型优化CMP工艺,将产品开发周期缩短40%;同时成立检测子公司,实现从设计验证到生产品控的全链路覆盖,为产品一致性与可靠性筑牢防线。

未来展望:从“国产替代”到“全球引领”

凭借扎实的技术与可靠的交付,极钻纳米已在国内超纳材料领域树立“超纳、精准、自主”的品牌标签。

广东省电视台报道Nature极端制造产学圆桌会议&极钻纳米2nm超纳金刚石新品发布

面向未来,新产品研发将聚焦三大战略方向:其一,深化超精密加工耗材矩阵,在现有磁流变液、微纳砂轮等产品基础上,开发适配第三代半导体材料(如氮化镓、碳化硅)的纳米级抛光液与复合磨具;其二,延伸金刚石功能薄膜技术链,规划开发面向量子芯片制造的原子级平整度金刚石散热基板;其三,构建智能工艺系统生态,整合磁流变智能调控算法与刀具冷却数据库,打造覆盖"材料-设备-工艺包"的全流程解决方案。

“我们不止做单一材料和产品,更要做客户系统解决方案的创新者。”刘添彪表示,“极钻的使命,是突破制约产业升级的材料瓶颈,成为全球超纳金刚石领域的技术引领者。”

在苏州这片科创沃土上,极钻纳米正以“文明、顶尖、唯真、价值”为精神内核,持续深耕超纳材料赛道。在中国半导体材料迈向自主可控的宏大进程中,刘添彪带领团队以技术为笔,在长三角产业创新版图上,刻下鲜明而坚定的“苏州印记”,持续筑牢半导体材料自主防线,为全球新材料革命注入中国力量。

2020-02-15 12689

2018-01-03 12657

2021-03-18 8451

2021-08-04 7958

2018-06-01 7351

2019-06-22 6679